一、成本較高

硬件成本:生物識別技術需要專門的硬件設備,如高精度攝像頭、指紋掃描儀、虹膜掃描儀等,這些設備的采購和維護成本相對較高。

軟件成本:生物識別系統需要復雜的算法和軟件進行支持,這些軟件的開發、更新和維護也需要投入大量資金。

總體影響:對于預算有限的企業或項目來說,生物識別技術的高成本可能成為一個難以逾越的障礙。

二、隱私與安全問題

數據泄露風險:生物特征信息一旦泄露,將造成永久性的損失,無法像密碼那樣進行更改。如果生物識別數據庫被黑客攻擊或內部人員泄露,用戶的生物特征信息可能被濫用。

隱私侵犯:生物識別技術的廣泛應用可能引發公眾對隱私侵犯的擔憂。例如,在公共場所進行人臉識別可能被視為對個人隱私的侵犯。

法律與合規挑戰:不同國家和地區對于生物識別技術的使用有不同的法律法規要求,企業需要確保合規使用,否則可能面臨法律風險。

三、技術局限性

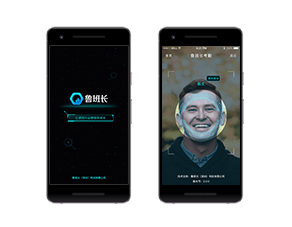

識別準確率受環境影響:生物識別技術的準確率可能受到環境因素的影響。例如,人臉識別在光照不足、面部遮擋或表情變化時可能無法準確識別;指紋識別在手指潮濕、有污漬或受傷時也可能出現識別困難。

難以應對復雜情況:對于某些特殊人群(如雙胞胎、面部有疤痕或殘疾的人),生物識別技術可能無法準確區分。此外,生物特征可能因年齡、疾病、意外等因素發生變化,導致識別失敗。

技術更新迭代快:生物識別技術發展迅速,新的算法和技術不斷涌現。企業需要不斷更新和升級系統以保持競爭力,這增加了技術管理的復雜性和成本。

四、用戶體驗問題

操作不便:對于某些用戶來說,使用生物識別技術可能不如傳統身份驗證方式(如密碼、PIN碼)方便。例如,在手指潮濕或受傷時,指紋識別可能變得困難。

接受度差異:不同用戶對生物識別技術的接受度存在差異。一些用戶可能擔心隱私泄露或認為生物識別技術不夠安全,因此不愿意使用。

五、社會倫理問題

歧視與偏見:生物識別技術可能存在潛在的歧視和偏見問題。例如,某些算法可能對特定種族、性別或年齡段的人識別準確率較低。

濫用風險:生物識別技術可能被濫用于監控、追蹤或歧視特定群體,引發社會倫理爭議。

相關推薦: